笔墨铸魂 画派立根 ——从李耕诞辰140周年纪念展看仙游画派的薪火传承

|

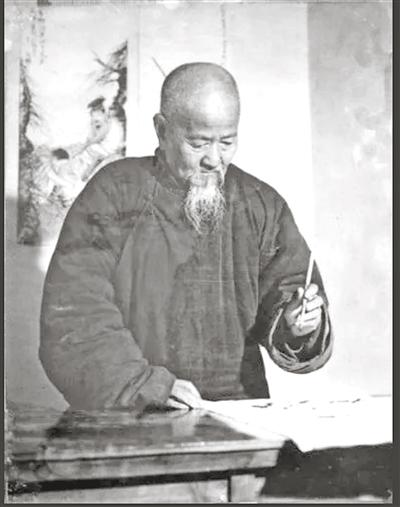

李耕老照片

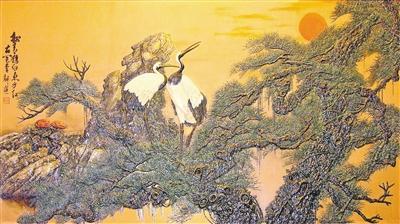

《松青鹤白东方红》

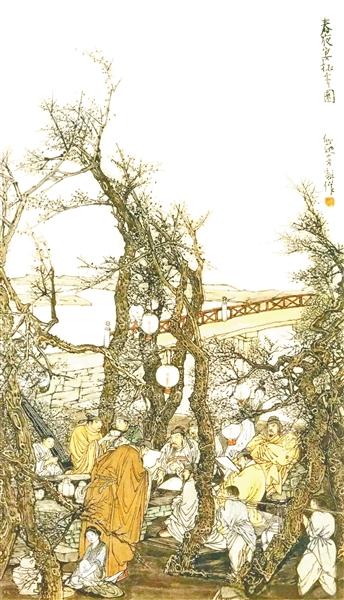

《六子戏佛图》

《春夜宴桃李园》 木兰溪奔流不息,孕育仙游灿烂文明。度尾镇中岳村,曾走出一位与齐白石并称“北齐南李”的 画坛巨匠——李耕。这位集文人画、职业画与民间画特质于一身的艺术大师,用一生笔墨为仙游国画艺术注入灵魂,更以“李耕画派”的薪火传承,在中国画史上写下浓墨重彩的篇章—— 今年是李耕诞辰140周年,由县委宣传部、县文旅局主办,福建博物院、仙游县博物馆、仙游李耕国画艺术研究院联合承办的“一笑娑婆自在天——李耕诞辰140周年纪念展”10月24日在福建博物院启幕,并将持续至2026年1月3日。展览中,李耕的《达摩渡江图》《皆大欢喜图轴》《东坡笠屐图轴》《卖炭翁图轴》等70余件(套)经典佳作悉数亮相,透过这些珍贵的佳作,让我们共同回望一代大师深厚的艺术造诣与薪火传承。 1 乡野筑基 画坛崛起的传奇人生 1885年,李耕生于仙游县度尾镇一个贫寒的民间绘画世家,原名李实坚,字砚农,号一琴道人。祖父李泰系与父亲李墀的壁画技艺,是他最早的艺术启蒙。七岁时,他便能以木炭描摹莆仙戏舞台人物,笔触间已见灵性。童年的他随父奔波于乡野寺庙,绘制丹青绣像与壁画,那些穿梭于梁柱间的线条,早已融入他的血脉。 将中国古代典籍的传统故事转换为艺术形象,是李耕尝试绘画艺术的根基,当地秀才邱明奎、张立夫赏识其才华,授以古典文学与书法,让他得以在笔墨之外,涵养诗文底蕴。他师法上官周、黄慎等先贤,更远溯顾恺之、吴道子的艺术精髓,主张“效先贤、严法度、坚基础、师造化、脱窠臼、创新意”,在传统沃土中汲取养分。 1925年,李耕的《弥勒佛》在东南五省画展中摘得桂冠,同年他与李霞、陈子奋等创办福建现代首个艺术团体——龙珠画社,为闽派艺术播撒火种。1928年中法绘画联展上,《东坡笠履图》《秋雨归帆》再度夺魁,徐悲鸿在《申报》盛赞:“有以奇拙胜者,首推李君耕,挥毫恣肆,可以追踪瘿瓢,其才则中原所无。”这份赞誉,成为他跻身全国画坛的重要标志。 新中国成立后,李耕迎来艺术生涯的新高峰。1959年,省政府批准成立“李耕国画研究所”,他亲任导师,培育出蒋金读、周秀廷等一批名家。1960年,他为人民大会堂国宾厅创作巨屏《松青鹤白东方红》,笔墨间的雄浑气象享誉京城。直至 1964年辞世,他始终以笔为刃、以画为心,将 320幅珍藏作品悉数捐献给国家,践行着“画为人民”的誓言。 2 熔古铸今 独树一帜的绘画特质 李耕的绘画艺术,恰似木兰溪水般兼具灵动与厚重,在题材、笔墨与风格上形成鲜明特色。他擅长古典人物、山水花鸟,兼通金石雕塑,更以诗书画印的全面修养,成就“国之瑰宝、画坛之光”的盛誉。 在题材选择上,李耕始终扎根文化土壤与时代现实。他笔下的仙佛高士如《达摩》《麻姑献寿》,汲取仙游寺庙壁画与民俗养分,鲜活灵动;特殊年代里,他以《钟馗图》题诗“豹目虎须君莫厌,予今人面更狰狞”,辛辣讽刺时政;用《难民图》寄托“中原风景不摧残”的忧思,将艺术与家国命运紧密相连,蕴爱国情怀,这种题材的广度与深度,让他的作品兼具审美价值与思想力量。 此外,李耕的《上古神话》《苏武牧羊》等作品也取材于中国传统故事。通过这些主题创作,李耕将东方历史画叙事传统与士人精神传统对接,构建起兼具现代国家意识与传统伦理价值的表达范式。 在笔墨技法上,李耕达到了“雄健恣肆”与“精妙传神”的统一。他兼具黄慎的纵逸与吴道子的刚劲,寥寥数笔便能勾勒人物神韵。《东坡笠履图》中,苏轼的蓑衣纹理以干笔皴擦,笠帽轮廓用湿墨晕染,干湿浓淡间尽显人物风骨,将文人画的雅致与民间画的质朴完美融合。 李耕善用夸张变形凸显人物性格,弥勒佛的大腹便便、东方朔的诙谐灵动,皆在比例重构中更显神韵。他的构图大胆多变,《十八学士登瀛洲》以错落有致的人物排布营造空间层次,背景山水则简笔点染,主次分明间尽显章法之妙。这种“形神兼备、意趣相生”的创作理念,成为其艺术的鲜明标识。 3 德艺双馨 光照后世的精神品格 李耕的伟大,不仅在于画艺精湛,更在于其“画品即人品”的精神坚守。这位从乡野走出的大师,始终保持着淳厚质朴的本性,更以强烈的正义感与家国情怀,诠释着艺术家的担当。 李耕的清高品格在处世中尽显。国民党旅长求画时,他绘弥勒佛旁孩童戏钱,题诗“皆大欢喜总是钱,莫将钱眼打秋千”,以辛辣笔触讽刺权贵。而对普通百姓,他却常常慷慨赠画,甚至为贫寒学子免费授课。抗战时期,他接连创作《戚继光扫倭寇》《花木兰》等作品,以艺术振奋民心;新中国成立后,他又挥毫绘制《东圳水库》,讴歌人民改造自然的壮举,用笔墨书写时代变迁。 李耕的精神更体现在对艺术传承的执着。他深知“独木不成林”,1959年创立国画研究所后,将毕生技法倾囊相授。弟子周秀廷曾回忆道,先生授课时必讲“画要见心,心要见善”,要求弟子既要练笔墨功夫,更要修品德修为。这种“传艺先传德”的教育理念,让李耕画派不仅延续着技法血脉,更传承着精神基因。他生前常说:“艺术当为天地立心,为生民立命”,这份信念贯穿其一生,也成为后世敬仰的精神标杆。 4 寻根立派 仙游画派的薪火绵延 仙游画派自明代李在、吴彬开宗,经近代李霞、李耕、黄羲等宗师发扬,形成独具闽中特色的艺术流派,成为中国画坛重要的地域符号。其艺术特点鲜明而厚重,技法上以“线纹为始”,将铁线篆般的线条功力贯穿创作。题材扎根乡土与传统,仙佛传说、历史典故、民俗风情皆是灵感源泉。李耕对于仙游画派的最大影响,在于“民间根基与文人意趣的深度融合”。正如新中国美术奠基人之一蔡若虹所言“李耕是我国画坛首屈一指的大师,画技独特,自成一派”,让仙游画派从地域艺术走向全国视野。 李耕对仙游画派的另一重意义,在于构建了“创作—研究—传承”的完整体系。他创立的国画研究所,成为仙游画派技艺研究的核心阵地,更培养出横跨数代的艺术人才。如今,度尾镇中岳村的6000名村民中有4000人是工匠,李耕画派的线描精髓已融入红木雕琢,刀尖游走间仍是其衣袂的“一波三折”;李耕故居化身书画院,孩童临摹鸡雏的笔墨间,延续着田埂写生的传统。 从1925年龙珠画社的创立,到如今新加坡展厅中《十八学士登瀛洲》的惊艳亮相,李耕画派已成为仙游画派的精神符号。2001年,《春夜宴桃李园》入选百年中国画展,与齐白石作品共展;2002年,国家文物局将其列为“精品限制出境”画家,这份荣耀不仅属于李耕个人,更彰显了仙游画派在中国画史上的重要地位。 140年岁月流转,李耕用一生践行了“师造化、创新意”的艺术理念,以“李耕画派”为仙游画派立起精神坐标。今天,当我们凝视故宫博物院藏的《达摩》、中国美术馆藏的《春夜宴桃李园》,仍能感受到奔涌而出的笔墨生命力。李耕早已远去,但他所绵延的画派薪火,正从闽中山野走向世界舞台。这份跨越百年的艺术回响,正是对这位大师最好的纪念。 |