刘建成在电脑前工作 清晨5时起床,未到8时便在电脑前坐下,整理材料、编辑排版、收发邮件。这样的生活,仙游老人刘建成退休后坚持了近14年,成为一位名副其实的“70后”上班族。 刘建成是一名中学高级教师,曾在多所学校任教,也担任过学校教导主任和校长等职务。他40多年如一日地坚守着教书育人的岗位。2005年12月,他光荣退休了。如今,他是福建省作协会员,仙游县作协常务理事,同时他还加入莆田市曲艺家协会,为县内十余所小学创作了校歌。 关于名字,刘建成在他的散文《童年的故事》中做了简述:“我出生于抗战胜利那个年头。我的名字便是读点四书五经的父亲给起的。那年头,到处书写着‘抗战必胜,建国必成’的巨幅标语。”于是,这个带着历史使命感的名字——“建成”,便伴随着他的一生。只不过,如今刘建成已经用自己丰富的大半生为“建成”二字增添了很多新的注脚。

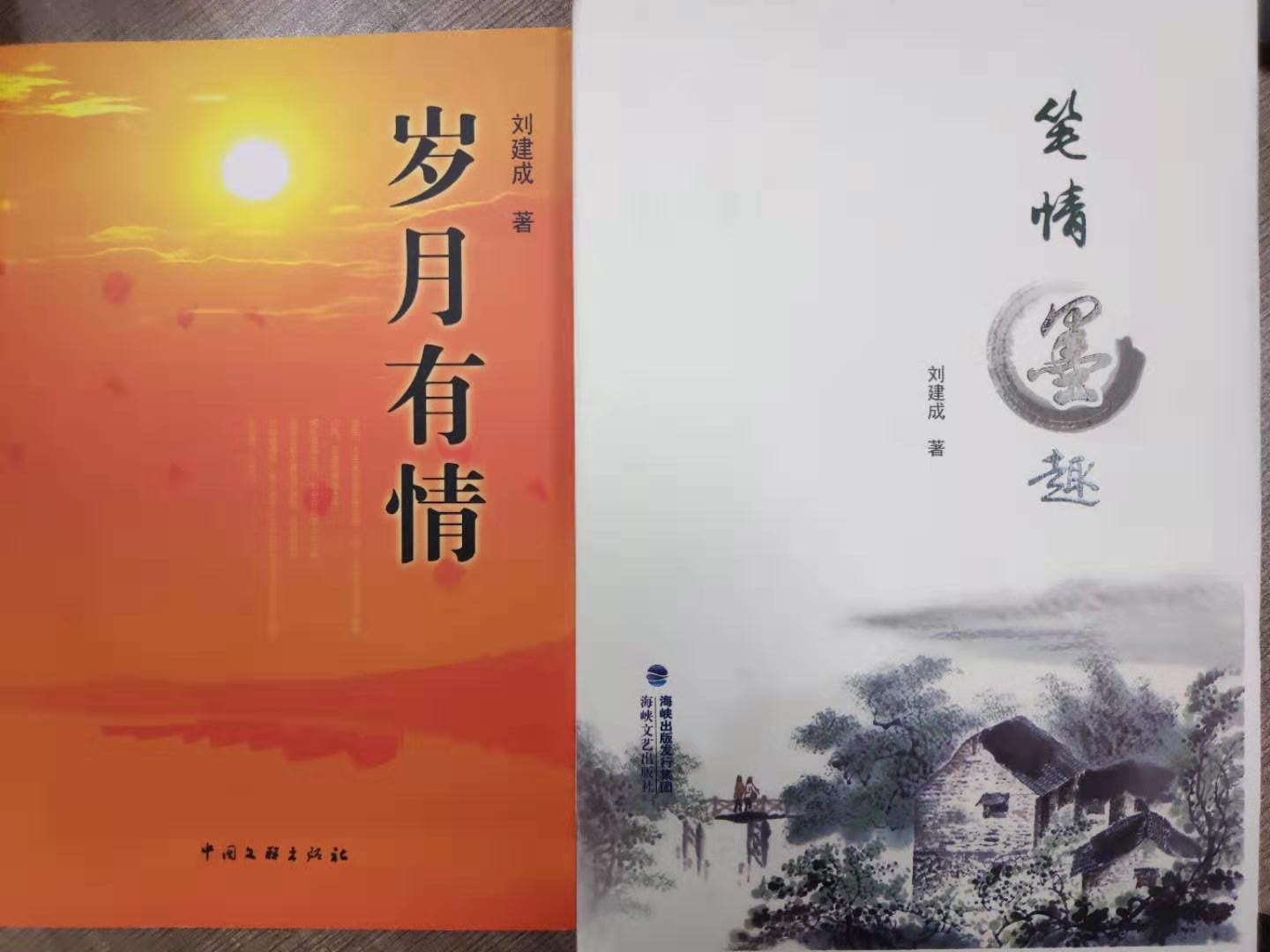

刘建成出版的散文集 采访时,刘建成赠我一本散文集《笔情墨趣》,并细心地在扉页签名盖章,笔力苍健、气韵流畅。这是他继《人生如歌》《岁月有情》之后写的第3本散文集,而这3本散文集,都是在他退休后出版的。文字,是老人一生的情怀。他的文字也常见于《海外文摘》《福建文学》和《福建日报》《湄洲日报》等杂志报刊。 2008年起,应仙游县政府之邀,退休后的刘建成开始参与编纂仙游县政府地方志和《仙游年鉴》。编纂年鉴是一件漫长而费心的工作,对于一位70多岁的老人,考验尤甚。但作为一名土生土长的仙游人,刘建成始终认为这项工作和他的名字一样,富有历史意义。他爱于此,乐于此,幸行于此。 编纂地方志鉴,从资料收集开始,历经数据整理、材料核实、图片选取、编辑排版,直到刊印发行,这项工作才算完成。目前,刘建成主要负责党群口、政府口和财税口的材料编辑,还负责全书总纂。 “我打字还是用全拼呢,汉语拼音是语文老师的强项。”刘建成骄傲道,这几年下来,他对字体、排版、颜色设置了如指掌。平时,为了完成地方志的编纂,他需要下乡走访、核实民间故事、翻阅查看古籍。“像我整天这样与键盘打交道,会打字、排版的老人不多。现在我的身体还算硬朗,下乡、久坐都不是问题,一把老骨头还能为地方做贡献,我很高兴!”刘建成掩饰不住内心的自豪与兴奋。

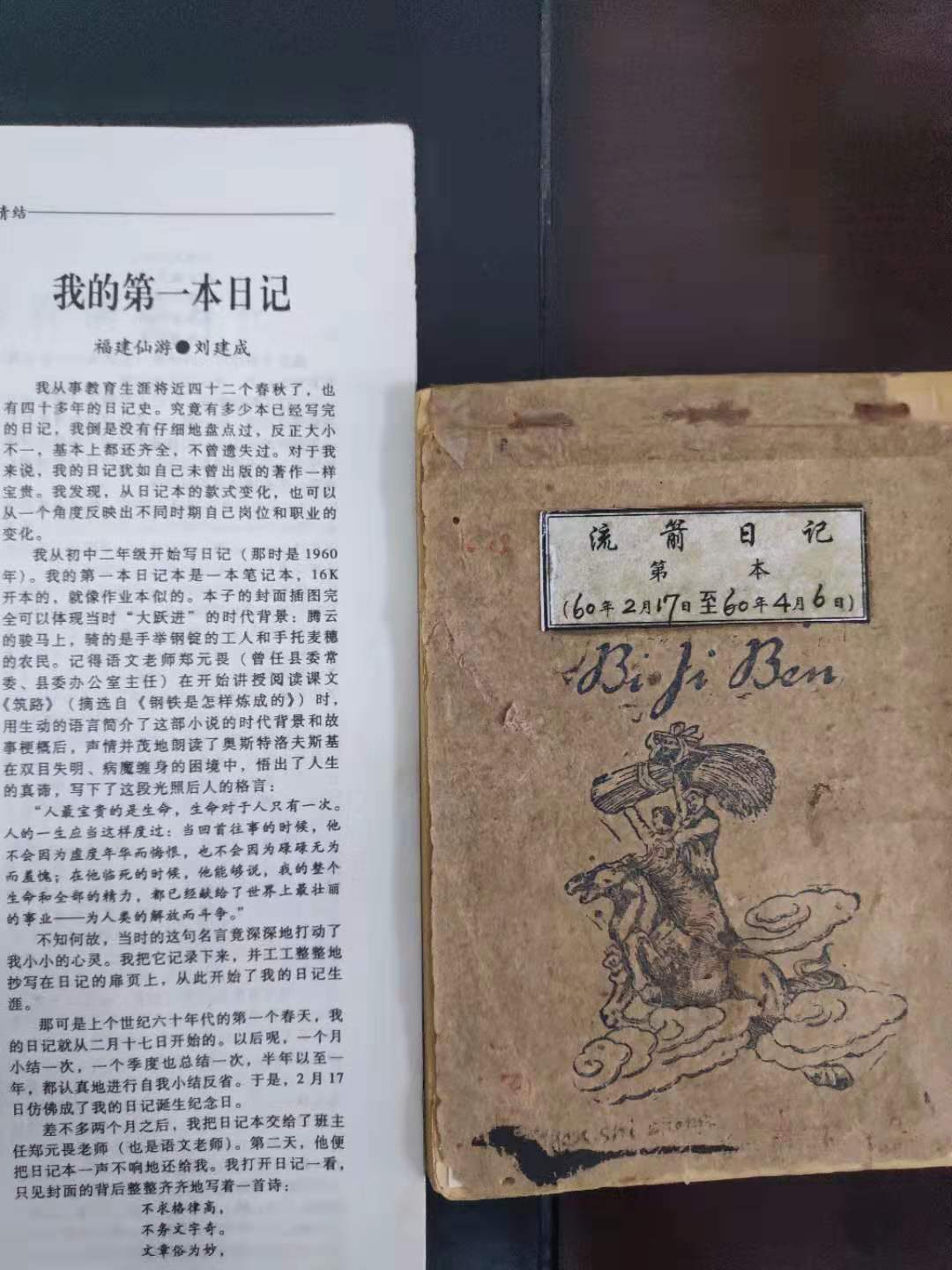

刘建成的第一本日记本 一生与文字打交道的他,刊发无数作品。但那份对文字的严谨与认真劲,却丝毫未变。“一篇文章,没改个十几二十遍,我是不会发稿的。”正因此,编辑总夸他的文章几乎不用删改就可刊用。常有陌生的读者,找编辑要刘建成的电话,求赠一本书。刘建成也是免费给人家邮寄。读者对自己心血之作的认同与肯定,对作者而言弥足珍贵。这也是他一直坚持写作的原因之一。如今,坚持写作的他依然有稳定的文章发表量。 “我现在浏览新闻主要还是通过看报纸。报纸很好,文字都是经过审改、推敲的,可惜现在很多人都是翻手机,很少人会翻开报纸了。”虽然刘建成与时俱进,但有几个习惯却还是一直保留:阅读报刊杂志,骑着一部“老爷车”上下班。“骑自行车,既环保又强身健体,你看我身体现在多好。”他爽朗地笑道。 刘建成持之以恒的精神,还有一件事能表现得更真切。他从初中二年级起开始,坚持每天写日记,至今有60年日记史。“1960年2月17日”,刘建成脱口而出,这一天对他而言,具有别样的意义。他自豪地称这一天为他“日记的生日”。 刘建成老师思维敏捷,吐字清晰,与他对话,完全没有年龄障碍。采访刚结束,他便起身感慨:“哎呀,时间对于我来说太宝贵了,我现在的时间都用来看书、写日记、写文章,忙不过来啊。”告别后,他留下健步如飞、意气风发的身影。哒哒哒,就连脚步都充满着对生活的热情。 “修史亦修心。这项工作,功在当代,利在千秋。”老人说,这是他目前最重要的事情。 莆仙有句方言俗语“太阳下山柴刀利”,说的是上山砍柴的人,眼看太阳快要下山了,得抓紧时间多割些柴草挑回家。而刘建成经常把这句俗语记在心里,他要充分利用时间,继续发挥余热,为地方政府志鉴事业给力。 肯将衰朽惜残年。年迈不是思想懈怠的理由,退休也不能褪去追求人生价值的那份热情,刘建成老师用自己的行动诠释什么叫“老而弥坚,不坠青云之志”。 |

bab96709-b0ef-415e-b4df-709f9e7892f8.jpg)